|

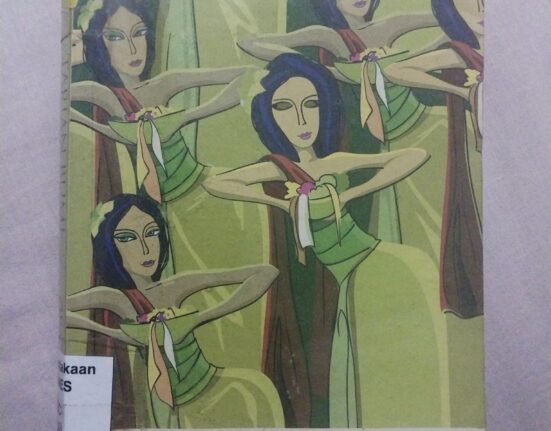

| Sonia Gandhi dan kover buku Perempuan Panggung (Dok. Mia) |

Judul :

Perempuan Panggung

Perempuan Panggung

Pengarang :

Imam Budhi Santosa

Imam Budhi Santosa

Tahun terbit :

2007

2007

Penerbit :

Navila (viii+260 hlm: 18 cm)

Navila (viii+260 hlm: 18 cm)

ISBN :

979-950-376-0

979-950-376-0

Perempuan selalu menjadi

magnet menarik untuk dibawa dalam suatu cerita. Bagai sayur tanpa garam,

begitulah nasib sebuah cerita tanpa adanya taburan tokoh perempuan. Perempuan diulas

dari berbagai sudut kehidupannya. Menampakkan sekelumit cerita yang jarang

menjadi perhatian. Menggambarkan perjuangan perempuan memunculkan satu realita

bahwa perempuan bukan manusia kelas dua. Perempuan memiliki kehidupannya

sendiri, perjuangan, nilai, dan keunikannya. Tak pantas jika kemudian

membandingkan dengan laki-laki karena memang sudah berbeda. Menjadi setara

adalah ketika perempuan menempatkan dirinya sebagai perempuan, bukan ingin

menjadi seperti laki-laki.

magnet menarik untuk dibawa dalam suatu cerita. Bagai sayur tanpa garam,

begitulah nasib sebuah cerita tanpa adanya taburan tokoh perempuan. Perempuan diulas

dari berbagai sudut kehidupannya. Menampakkan sekelumit cerita yang jarang

menjadi perhatian. Menggambarkan perjuangan perempuan memunculkan satu realita

bahwa perempuan bukan manusia kelas dua. Perempuan memiliki kehidupannya

sendiri, perjuangan, nilai, dan keunikannya. Tak pantas jika kemudian

membandingkan dengan laki-laki karena memang sudah berbeda. Menjadi setara

adalah ketika perempuan menempatkan dirinya sebagai perempuan, bukan ingin

menjadi seperti laki-laki.

Begitulah perempuan

bernama Suciati yang menjadi tokoh utama dalam novel Perempuan Panggung karya Imam Budhi Santoso. Suci menjadi gambaran

bahwa perempuan hebat tak selalu harus berusaha menyetarakan dirinya dengan

ikut menjadi seperti laki-laki. Feminisme yang digembar-gemborkan Barat

nyatanya tak lebih dari konsep pikir yang keliru, radikal, dan tak sesuai

dengan nilai Timur. Di sini, Imam—meski laki-laki—menghadirkan perspektif baru

dalam memandang perempuan sebagai perempuan, makhluk setara dengan laki-laki

tanpa harus menjadi seperti laki-laki.

bernama Suciati yang menjadi tokoh utama dalam novel Perempuan Panggung karya Imam Budhi Santoso. Suci menjadi gambaran

bahwa perempuan hebat tak selalu harus berusaha menyetarakan dirinya dengan

ikut menjadi seperti laki-laki. Feminisme yang digembar-gemborkan Barat

nyatanya tak lebih dari konsep pikir yang keliru, radikal, dan tak sesuai

dengan nilai Timur. Di sini, Imam—meski laki-laki—menghadirkan perspektif baru

dalam memandang perempuan sebagai perempuan, makhluk setara dengan laki-laki

tanpa harus menjadi seperti laki-laki.

Suci adalah mahasiswa

Fakultas Hukum sebuah universitas di Yogyakarta. Pertemuannya dengan seorang

anak gelandangan yang bernama Minul telah mengantarkannya dalam berbagai gejolak hidup. Keinginannya menyelamatkan Minul

didorong oleh rasa kasihan dan prihatin dengan nasib anak-anak kecil di

jalanan. Mereka harus mencuri untuk sekadar mengisi perut yang sudah beberapa

hari kosong. Berani mempertaruhkan nyawa demi menyambung hidup karena ketika

ketahuan mencuri, tak ada ampun bagi pelaku.

Fakultas Hukum sebuah universitas di Yogyakarta. Pertemuannya dengan seorang

anak gelandangan yang bernama Minul telah mengantarkannya dalam berbagai gejolak hidup. Keinginannya menyelamatkan Minul

didorong oleh rasa kasihan dan prihatin dengan nasib anak-anak kecil di

jalanan. Mereka harus mencuri untuk sekadar mengisi perut yang sudah beberapa

hari kosong. Berani mempertaruhkan nyawa demi menyambung hidup karena ketika

ketahuan mencuri, tak ada ampun bagi pelaku.

Gambaran kerasnya kota

Yogyakarta direntangkan dengan jelas oleh Imam. Bagaimana kehidupan anak

jalanan dibangun dengan menceritakan lika-liku kehidupan anak-anak jalanan. Selain

itu, yang menjadi menarik lagi dari novel ini adalah disinggungnya masa lalu

Suci yang hidup di Bandungan, Ambarawa. Sebuah tempat yang akrab sebagai kawasan prostitusi di kaki Gunung

Ungaran. Suci lahir dari sana, sebuah perkampungan yang selalu ingin dijauhi

oleh Suci. Dalam penggambarannya, jejak histori Bandungan menjadi kawasan

prostitusi ditarik untuk memberikan pandangan sejarah.

Yogyakarta direntangkan dengan jelas oleh Imam. Bagaimana kehidupan anak

jalanan dibangun dengan menceritakan lika-liku kehidupan anak-anak jalanan. Selain

itu, yang menjadi menarik lagi dari novel ini adalah disinggungnya masa lalu

Suci yang hidup di Bandungan, Ambarawa. Sebuah tempat yang akrab sebagai kawasan prostitusi di kaki Gunung

Ungaran. Suci lahir dari sana, sebuah perkampungan yang selalu ingin dijauhi

oleh Suci. Dalam penggambarannya, jejak histori Bandungan menjadi kawasan

prostitusi ditarik untuk memberikan pandangan sejarah.

Wilayah Bandungan dulu

digunakan oleh para tentara Belanda untuk melepas hasrat seksualnya dengan perempuan

pribumi. Tak sedar memakai, tentara Belanda juga menghargai jasa seksual dari

para perempuan di wilayah tersebut. Akhirnya, hal itu menarik banyak perempuan

untuk datang ke Bandungan, menjadi perempuan penjaja seks untuk tentara

Belanda. Kehadiran mereka tidak disalahkan oleh warga setempat. Tapi justru

didukung karena bisa menyelamatkan gadis-gadis asli Bandungan yang biasanya

diburu secara paksa oleh tentara Belanda. Jejak histori itu hingga kini masih

berlanjut.

digunakan oleh para tentara Belanda untuk melepas hasrat seksualnya dengan perempuan

pribumi. Tak sedar memakai, tentara Belanda juga menghargai jasa seksual dari

para perempuan di wilayah tersebut. Akhirnya, hal itu menarik banyak perempuan

untuk datang ke Bandungan, menjadi perempuan penjaja seks untuk tentara

Belanda. Kehadiran mereka tidak disalahkan oleh warga setempat. Tapi justru

didukung karena bisa menyelamatkan gadis-gadis asli Bandungan yang biasanya

diburu secara paksa oleh tentara Belanda. Jejak histori itu hingga kini masih

berlanjut.

Lika-liku dan alur cerita

yang tidak bisa ditebak memberikan efek penasaran bagi pembaca. Setelah

pertemuan dengan Sigit, seorang ketua teater Dharma di Yogyakarta, Suci

ditawari untuk memainkan lakon Drupadi dalam pentas Pandawa Dadu. Namun naas, saat sedang latihan di Pantai Parangtritis,

Sigit tewas akibat serangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Suci akhirnya

harus menghadapi persoalan-persoalannya sendiri. Masalah cinta, kuliah, orang

tua, dan tentunya bertanggung jawab atas rasa ibanya kepada Minul.

yang tidak bisa ditebak memberikan efek penasaran bagi pembaca. Setelah

pertemuan dengan Sigit, seorang ketua teater Dharma di Yogyakarta, Suci

ditawari untuk memainkan lakon Drupadi dalam pentas Pandawa Dadu. Namun naas, saat sedang latihan di Pantai Parangtritis,

Sigit tewas akibat serangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Suci akhirnya

harus menghadapi persoalan-persoalannya sendiri. Masalah cinta, kuliah, orang

tua, dan tentunya bertanggung jawab atas rasa ibanya kepada Minul.

Sayang, akhir cerita itu

menggantung. Dalam novel sebanyak 260 halaman ini menyisakan banyak pertanyaan.

Tentang siapa pembunuh Sigit yang menjadikan cerita ini semakin membuat pembaca

penasaran. Sampai di akhir, pertanyaan itu justru menggantung tanpa ada

jawaban.

menggantung. Dalam novel sebanyak 260 halaman ini menyisakan banyak pertanyaan.

Tentang siapa pembunuh Sigit yang menjadikan cerita ini semakin membuat pembaca

penasaran. Sampai di akhir, pertanyaan itu justru menggantung tanpa ada

jawaban.

Namun di luar kelemahan

itu, novel ini layak dibaca sebagai gambaran ikhwal perempuan yang sejati. Keberanian

Suci untuk membesarkan dan merawat anak jalanan inilah yang menjadi pemanggul

wacana besar terhadap isu perempuan di era sekarang.

itu, novel ini layak dibaca sebagai gambaran ikhwal perempuan yang sejati. Keberanian

Suci untuk membesarkan dan merawat anak jalanan inilah yang menjadi pemanggul

wacana besar terhadap isu perempuan di era sekarang.

Weiblich

Feminisme barat yang saat

ini bergelombang menjadi sasaran kritik novel ini. Kesetaraan perempuan diperjuangkan

untuk mengeksploitasi perempuan yang justru merendahkan. Gaya hidup

ditonjolkan, pemujaan atas kedudukan, kemewahan, kecantikan, dan keliaran

semakin didengungkan. Bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Jika laki-laki

berhak untuk berpoligami, perempuan juga punya hak sama. Sedangkan keadaban,

kesantunan, dan kehormatan sebagai perempuan justru ditinggalkan.

ini bergelombang menjadi sasaran kritik novel ini. Kesetaraan perempuan diperjuangkan

untuk mengeksploitasi perempuan yang justru merendahkan. Gaya hidup

ditonjolkan, pemujaan atas kedudukan, kemewahan, kecantikan, dan keliaran

semakin didengungkan. Bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Jika laki-laki

berhak untuk berpoligami, perempuan juga punya hak sama. Sedangkan keadaban,

kesantunan, dan kehormatan sebagai perempuan justru ditinggalkan.

Perempuan adalah makhluk

yang sudah digariskan setara dengan laki-laki. Hanya saja, peran dan

tanggungjawabnya berbeda sehingga perbedaan itu sebenarnya saling melengkapi. Perempuan

tidak harus menjadi laki-laki untuk setara. Perempuan cukup menjadi perempuan

saja. Margarete Mitscherlich dalam bukunya Die

Zukunft ist Weiblich (Masa depan adalah betina) secara jeli merumuskan dua

kutub, betina dan jantan, yang saling menyeimbangkan. Weiblich adalah istilah untuk perempuan, dan maennlich untuk laki-laki.

yang sudah digariskan setara dengan laki-laki. Hanya saja, peran dan

tanggungjawabnya berbeda sehingga perbedaan itu sebenarnya saling melengkapi. Perempuan

tidak harus menjadi laki-laki untuk setara. Perempuan cukup menjadi perempuan

saja. Margarete Mitscherlich dalam bukunya Die

Zukunft ist Weiblich (Masa depan adalah betina) secara jeli merumuskan dua

kutub, betina dan jantan, yang saling menyeimbangkan. Weiblich adalah istilah untuk perempuan, dan maennlich untuk laki-laki.

Weiblich

ditandai dengan sikap penuh tepa selira (tenggang rasa), toleran kepada pihak

lemah, bersikap merawat, dan memikirkan penderitaan orang lain. Berbeda dengan

pola pikir maennlich yang memuat hasrat

menguasai, nafsu agresif, serta memiliki perasaan yang paranoid. Implikasi sifat

maennlich ini mewujudkan dalam sikap

sulit mawas diri, curiga pada sesama, suka menyalahkan yang lain, tidak

mengakui kesalahan, dan penuh semangat balas dendam. Secara natural, betina

lahir untuk mengemong dan merawat dunia yang dekat dengannya.

ditandai dengan sikap penuh tepa selira (tenggang rasa), toleran kepada pihak

lemah, bersikap merawat, dan memikirkan penderitaan orang lain. Berbeda dengan

pola pikir maennlich yang memuat hasrat

menguasai, nafsu agresif, serta memiliki perasaan yang paranoid. Implikasi sifat

maennlich ini mewujudkan dalam sikap

sulit mawas diri, curiga pada sesama, suka menyalahkan yang lain, tidak

mengakui kesalahan, dan penuh semangat balas dendam. Secara natural, betina

lahir untuk mengemong dan merawat dunia yang dekat dengannya.

Kita bisa melihat sekarang

bagaimana perempuan justru bertransformasi meninggalkan Weiblich-nya dan mengangkat tinggi maennlich sebagai gantinya. Nama-nama seperti Angeline Sondakh,

Ratu Atut, Wa Ode Nurhayati, Artalyta Suryani, Nunun Nurbaeti tentu sudah tak

lagi asing di telinga kita. Sebuah status diri yang dibayar mahal untuk

mendapatkan pengakuan atas kekuasaan. Mereka dengan berani merampok milik

rakyat, tanpa kira dan minus rasa.

bagaimana perempuan justru bertransformasi meninggalkan Weiblich-nya dan mengangkat tinggi maennlich sebagai gantinya. Nama-nama seperti Angeline Sondakh,

Ratu Atut, Wa Ode Nurhayati, Artalyta Suryani, Nunun Nurbaeti tentu sudah tak

lagi asing di telinga kita. Sebuah status diri yang dibayar mahal untuk

mendapatkan pengakuan atas kekuasaan. Mereka dengan berani merampok milik

rakyat, tanpa kira dan minus rasa.

Ini berbeda dengan laku

yang ditunjukkan oleh Sonia Gandhi. Ia menolak jabatan sebagai perdana menteri

Indonesia, walau jabatan itu sebenarnya adalah haknya. Weiblich yang didemonstrasikan oleh Sonia Gandhi berhasil meredam

kericuhan bangsa dan negaranya. Ia dipuja sebagai ibu negara bagi rakyat India.

yang ditunjukkan oleh Sonia Gandhi. Ia menolak jabatan sebagai perdana menteri

Indonesia, walau jabatan itu sebenarnya adalah haknya. Weiblich yang didemonstrasikan oleh Sonia Gandhi berhasil meredam

kericuhan bangsa dan negaranya. Ia dipuja sebagai ibu negara bagi rakyat India.

Sekarang isu perempuan

bukan lagi bagaimana peran perempuan dapat merambah berbagai bidang. Tapi

bagaimana perempuan tetap bisa menjadi perempuan agar bisa memenuhi kodratnya

sebagai perempuan. Feminisme Barat yang kebablasan berpotensi membunuh weiblich. Sesuatu yang tidak patut

dibanggakan perempuan. Menjadi perempuan, cukup itu saja!

bukan lagi bagaimana peran perempuan dapat merambah berbagai bidang. Tapi

bagaimana perempuan tetap bisa menjadi perempuan agar bisa memenuhi kodratnya

sebagai perempuan. Feminisme Barat yang kebablasan berpotensi membunuh weiblich. Sesuatu yang tidak patut

dibanggakan perempuan. Menjadi perempuan, cukup itu saja!

M Irkham Abdussalam

Penikmat (cerita) perempuan

![Sampul novel Di Tanah Lada [Adhisti Kurnia]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251220-WA0140-551x431.jpg)

![Tampak buku "Bhumi" yang terletak di atas meja (BP2M) [Rabu, 10/12/2025]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/12/diskusi-upgris-sampul-551x431.jpg)