| [Ilustrator: Lala Nilawanti] |

Tak seperti biasa, meski Kamis ini tanggal merah, Bapak tidak mau mengajakku berlibur ke tempat rekreasi.

“Kita sudah terlalu sering pergi ke mal, pantai, dan arena bermain,” kata Bapak. Kali ini, Bapak ingin mengajakku ke kampung. “Ke rumah Embah saja ya. Kita sudah tiga bulan belum mengunjungi mereka. Sekalian berziarah.”

Aku sebenarnya heran mendengar ajakan Bapak. Sebelum ini, Bapak tak pernah mengajakku berziarah ke makam mana pun. Sebab, Embah Putri dan Embah Kakung dari Bapak dan Ibu masih hidup.

“Ziarah ke makam siapa, Pak?” tanyaku.

Bapak diam.

Malam ini, Marsudi dan Daryono pergi ke rumah Pak Haji Maskan dengan hati bahagia tak terperi. Tadi pagi, Pak Haji Maskan memang mengundang mereka berdua untuk datang ke rumah. “Pembagian sawah sewaan,” kata beliau.

“Sampean berdua silakan duduk. Istriku akan membuatkan kopi,” ucap Pak Haji Maskan hangat.

Senyum tak henti-henti muncul di wajah Marsudi dan Daryono. Dengan senang hati mereka mematuhi kata-kata Pak Haji Maskan. Malam ini, mata mereka berbinar-binar menatap Pak Haji Maskan yang baik hati. Meski beliau belum secara resmi mengizinkan mereka menggarap sawahnya, dalam hati, Daryono dan Marsudi tak pernah berhenti berterima kasih.

“Silakan, Pak,” kata Bu Haji Maskan sambil meletakkan tiga cangkir kopi hitam di atas meja. Perempuan berjilbab putih panjang itu lantas duduk di samping sang suami.

“Silakan, silakan minum,” sahut Pak Haji Maskan.

“Inggih, Pak,” jawab Daryono dan Marsudi.

Tanpa ragu mereka berdua pun menikmati kopi bikinan satu-satunya perempuan yang bisa melaksanakan haji di Desa Linggang itu.

“Nah, seperti sampean tahu, saya punya dua petak sawah yang sama besar,” kata Pak Haji Maskan. “Kemarin, saya dengar sampean berdua baru saja dipecat dari pabrik kertas. Daripada menganggur, bagaimana kalau sampean berdua menggarap sawah saya? Masing-masing satu petak.”

Pak Haji Maskan diam sebentar, sementara kedua tamunya memasang wajah cerah.

“Saya mau, Pak,” balas Daryono.

“Saya juga, Pak Haji,” sahut Marsudi girang.

Pak Haji Maskan tersenyum. Kumisnya yang banyak beruban pun terangkat.

“Kalau sampean berdua setuju, silakan garap saja mulai besok, lusa, atau kapan saja. Sistemnya

biasa. Kelak, saat panen tiba, saya hanya minta sepertiga hasil panen sampean,” ujar Pak Haji Maskan.

Marsudi dan Daryono mengangguk-angguk. Tak lama setelah mengucapkan terima kasih, mereka berdua pamit undur diri dari rumah Pak Haji Maskan.

“Ziarah ke makam siapa, Pak?” tanyaku kembali kepada Bapak.

Bapak diam. Aku penasaran, berharap Bapak segera menjawab.

“Yang jelas bukan makam syekh atau kiai,” jawab Bapak yang akhirnya berhenti bungkam.

“Lalu siapa, Pak?”

“Nanti kalau sudah di sana pasti kamu tahu. Yang penting kamu ikut ziarah ya.”

Jawaban Bapak membuatku makin penasaran. Dari kata-kata Bapak, aku menangkap si empunya makam itu, meski bukan syekh atau kiai, adalah orang yang sangat penting, setidaknya bagi Bapak.

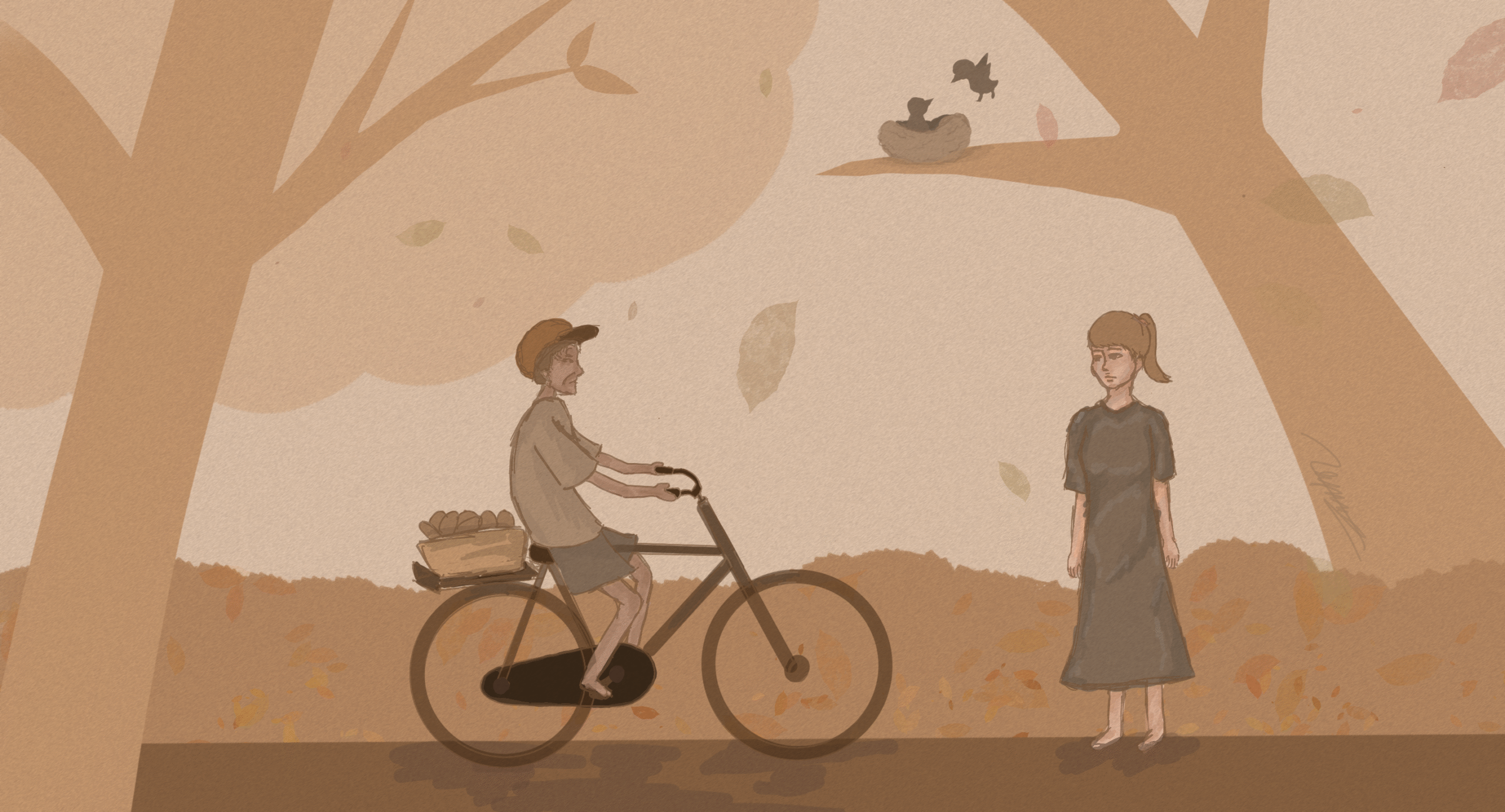

Tak perlu menunggu waktu lama bagi Daryono dan Marsudi untuk menggarap sawah Pak Haji Maskan. Seolah-olah tanpa lelah, mereka berdua bekerja demi mendapat hasil melimpah.

Pak Haji Maskan pun senang melihat keseriusan mereka. Beliau memang selalu merasa puas bila melihat orang ulet dan disiplin bekerja. Dengan penuh kemurahan hati, Pak Haji Maskan berjanji kepada Marsudi dan Daryono untuk mencukupi kebutuhan benih dan pupuk yang mereka butuhkan.

Hari demi hari berlalu. Panen pertama pun bisa Daryono dan Marsudi rasakan begitu nikmat. Para pekerja keras itu betul-betul memanen hasil kerja keras. Puluhan ton padi dari sawah garapan masing-masing siap jual dan untuk konsumsi sendiri. Kedua penggarap sawah itu betul-betul bahagia. Sang pemilik sawah pun puas.

Aku dan Bapak sampai di makam yang hendak kami ziarahi. Makam itu sederhana. Tak ada atap atau ornamen khusus yang mencirikan si empunya orang spesial. Yang membedakan makam itu dari makam lain adalah gundukan tanah yang lebih lebar serta batu cukup besar di depan nisan. Selain itu, karena makam itu sering diziarahi, ada pelataran dari semen cukup luas untuk tempat duduk peziarah.

Namun aku tetap heran, siapa sebetulnya empunya makam itu. Siang ini saja puluhan orang berbondong-bondong berziarah. Banyak yang mengantre seperti aku dan Bapak untuk mendapat tempat duduk. Kata Bapak, tujuan para peziarah memang bukan murni mendoakan, melainkan untuk hal lain.

Lima panen berlalu tanpa masalah. Bahkan bisa dikatakan panenan Marsudi dan Daryono selalu meningkat. Namun meski hasil panen selalu melimpah, Daryono iri saat tahu panen Marsudi lima kuintal lebih. Ia menduga-duga, jangan-jangan sawah garapan Marsudi lebih luas. Jangan-jangan, pupuk pemberian Pak Haji Maskan kepada Marsudi lebih berkualitas.

Meski hatinya terbakar oleh api prasangka, Daryono tak berani bertanya pada Marsudi atau Pak Haji Maskan. Untuk memuaskan hati, ia pun mengambil jalan lain. Diam-diam, saat malam hari, ia melubangi pematang sawah yang menahan air di sawah Marsudi. Hasilnya, sawah kawannya itu kekurangan air.

“Sekarang hasil panenku akan lebih banyak!” batin dia.

Awalnya Marsudi tak menyadari perbuatan Daryono karena cuaca memang begitu panas. Namun, saat dia merasa sikap Daryono menjadi tak bersahabat, akhirnya ia pun sadar: Daryono telah menjebol pematang sawahnya sehingga tanamannya jadi layu tak bertenaga.

Marsudi tersulut. Ia pun melempari Daryono dengan segala sumpah serapah. Tak satu pun pihak mau mengalah. Bahkan mengadu kepada Pak Haji Maskan pun tidak.

Pada suatu siang yang terik, kedua orang itu melampiaskan amarah di atas pematang yang kini tak lebih lebar dari satu meter.

“Maksudmu apa terus menjebol pematangku ini, Dar?” tanya Marsudi dengan nada tinggi.

“Kamu curang!” balas Daryono dengan nada tak kalah tinggi.

“Curang apanya Setan!” hardik Marsudi.

“Bajingan! Kamu yang mulai cari gara-gara! Sawahmu pasti lebih luas, pupuk dari Pak Haji Maskan pasti juga lebih baik! Curang!”

“Bangsat!”

Marsudi menjotos ulu hati Daryono. Daryono membalas, menendang perut Marsudi kuat-kuat. Adu pukulan dan tendangan tak terhindarkan.

Dari jauh, Pak Haji Maskan datang. Dia semula berniat mengecek sawah. Namun saat melihat perkelahian kedua penggarap sawahnya, dia panik. Sekuat tenaga dia berteriak dan berlari mendekat untuk melerai.

“Berhenti! Istighfar! Tak ada gunanya bertengkar! Astaghfirullah. Berhenti, berhenti!”

Mereka sama sekali tak menghiraukan teriakan Pak Haji Maskan. Marsudi dan Daryono sudah kesetanan. Bahkan sekarang mereka mengangkat cangkul dan parang.

“Astaghfirullah, Gusti!”

Darah merah bersimbah di tubuh Pak Haji Maskan.

Sekarang, aku dan Bapak sudah mendapat tempat duduk di pelataran makam. Kami berdua duduk tepat di samping seseorang yang bisa dibilang juru kunci. Ia tua. Hampir semua helai rambut, kumis, dan jenggotnya yang tak begitu panjang telah memutih.

“Pak Haji Maskan,” sapa Bapak pada beliau sambil mencium tangan.

Aku pun menirunya. Orang tua yang Bapak panggil Pak Haji Maskan itu berbalik ke arah rombongan peziarah sementara aku menatap ke arah nisan. Di nisan itu tertulis dua nama: Marsudi dan Daryono. Aku kaget. Rasa penasaranku terjawab oleh penjelasan sang juru kunci.

“Di depan sampean sekalian ada makam dua orang yang berseteru saat masih hidup. Kuburan mereka semula terpisah. Namun, entah kenapa, gundukan makam mereka sekarang jadi satu. Tiba-tiba pula ada batu bertuliskan pesan di depan nisan mereka yang juga jadi satu,” ucap Pak Haji Maskan dengan nada suara gemetar.

Aku membaca tulisan di batu itu. Tulisan itu sangat tidak rapi. Lama-lama aku bisa pula membaca. Tertulis “Di sini terbaring dua bangkai yang pernah jadi manusia. Dengki, kekufuran, dan segenggam tanah adalah benih-benih persengketaan. Maka jangan ziarahi kami! Ziarahilah diri kalian agar jadi manusia!”

Aku gemetar membaca tulisan itu, bahkan saat belum sepenuhnya memahami maksud tulisan itu. Aku memandang Pak Haji Maskan yang setelah mengucapkan beberapa kalimat lalu terdiam. Tidak adakah semacam tahlil atau doa bersama?

“Berdoalah,” kata Bapak kepadaku.

Aku tak paham.

“Agar terhindar dari segala persengketaan fana,” lanjutnya.

Aku terdiam, merenung-renung; tak tahu harus berdoa apa. Waktu ziarah kami usai, aku melihat ke belakang. Peziarah yang datang makin ramai. Mereka begitu agresif untuk maju. Karena berdesak-desakan, sebagian terjatuh, bahkan ada yang pingsan.

Aku kembali tertegun. Ya, Tuhan, kenapa untuk mengingat-Mu pun, kami harus melewati jalan perseteruan pula?

![Ilustrasi Puisi “Lembar Koda Sang Pecundang” [BP2M/Hanna Watsiqatul Fadha'il]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/03/1-551x431.png)