Oleh: Syifa Amalia

Cahaya lampu sorot yang berpendar itu seketika meredup tepat ketika alunan musik mulai dimainkan. Hanya menyisakan dua nyala lampu utama yang menghadap ke panggung. Semua berubah gelap, seluruh cahaya kini terpusat pada wanita-wanita yang telah berdandan ayu lengkap dengan selendang di sisi kanan-kirinya. Detik berikutnya, tabuhan gending mulai dimainkan dan wanita-wanita itu melenggokan badannya seperti sedang dimantrai. Gerakan tangannya luwes mengikuti irama.

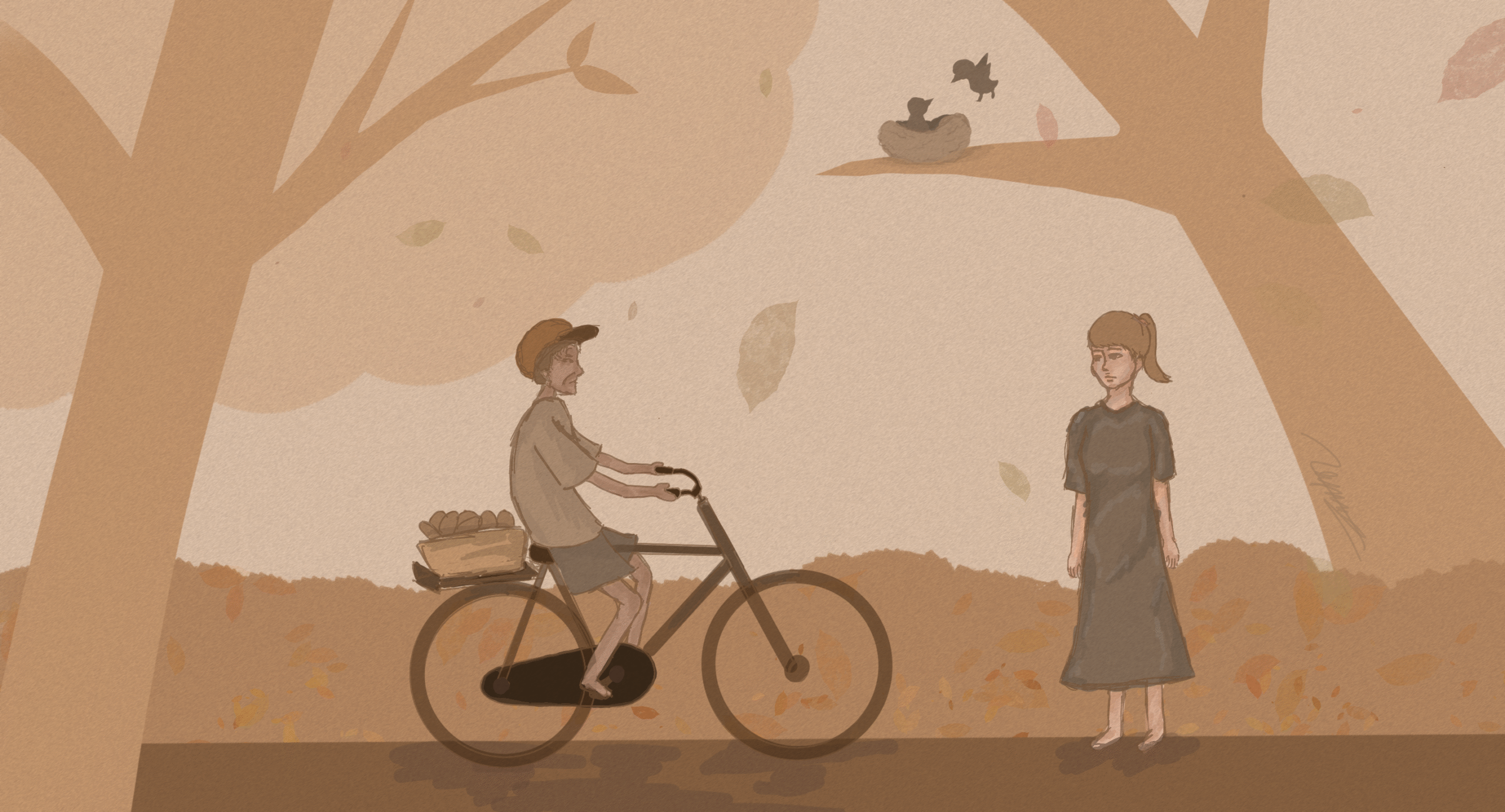

Decak kagum mengiringi para penari yang sedang tampil itu. Namun, di antara pasang mata yang ada, sorot mata Nui tampak paling berbinar-binar. Pandangannya tak bisa lepas dari apa yang ia lihat di depannya. Perasaannya berkecamuk, merutuki dirinya sendiri. Nui ingin sekali berada di antara wanita-wanita itu.

Menari dengan selendang yang mengikat di tubuhnya. Tapi, Nui harus mengubur dalam-dalam harapan itu. Ia tidak akan pernah bisa menjadi meskipun ia lahir dari rahim seorang penari.

Gadis itu masih diam terpaku di tempatnya. Semakin lama ia berada di tempat itu, ia akan semakin menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah bisa berada di sana. Mimpi itu harus dipaksa mati terkubur bersama harapan-harapannya. Semua orang yang ia kenal ada di atas panggung.

Tapi Nui tidak bisa mendekat, ia harus selalu memastikan bahwa ia berada di titik terjauh. Sebisa mungkin ia tidak boleh terlihat oleh siapapun. Nui tidak mau orang-orang melihatnya dengan mata sendu penuh kesedihan. Lalu ketika pelupuk mata itu sudah basah, Nui memilih pergi.

Tarian pertama selesai dimainkan dengan sangat apik Tepuk tangan kian memekakkan telinga Nui. Nui merasakan pelupuk matanya hampir tidak bisa dibendung lagi. Nui tidak boleh melupakan aturan mainnya. Ia harus secepatnya pergi.

“Nui?”

Gadis itu tidak lagi memperdulikan suara yang berulangkali memanggilnya. Namanya menggema di udara bersahut-sahutan dengan tabuhan musik gamelan di dalam ruangan. Nui tidak ingin dikasihani oleh siapapun. Ia sendiri yakin, ia cukup kuat untuk berjalan meskipun dengan satu kaki.

Matanya yang basah menutupi penglihatannya. Nui terjatuh. Suara itu masih mengejarnya. Nui ingin berlari agar bisa cepat-cepat menghilang dari sana. Tapi Nui tidak bisa berlari, bahkan untuk berdiri saja ia tidak cukup mampu.

Nui tertatih-tatih menyeimbangankan tubuhnya dengan kedua tongkat kayu itu. Nui harus tetap kokoh setidaknya untuk dirinya sendiri. Gadis itu menyakinkan dirinya berulang kali.

***

Baca juga: Sepercik Darah Perjuangan

Orang-orang akan mengenal Nui sebagai putri seorang penari hebat. Nui yang cantik, Nui yang pintar, dan Nui Nui lain yang penuh dengan pujian. Tapi Nui masih punya telinga, bahwa ada juga orang yang mengenalnya sebagai gadis dengan satu kaki. Tidak. Nui tidak bersedih karena hal itu. Hanya saja ia merasa hidup sedang tidak adil padanya.

Dulu Ning—neneknya juga seorang penari, suatu ketika ia memberikan selendang merah miliknya kepada Nui. Konon, itu adalah selendang turun temurun. Nui begitu merasa begitu berharga ketika mendapatkanya. Sebelumnya, selendang ini milik ibunya ketika masih kecil ketika ia mulai belajar menari.

Selendang merah itu sudah menjadi saksi atas segala perjalanan pemiliknya. Ketika selendang itu berada di tangan ibunya, selendang itu bercerita tentang sebuah melanjutkan rasa cinta pada seni yang sudah mendarah daging. Kemudian ketika selendang itu beralih menjadi milik Nui, cerita itu ini berganti cerita. Selendang itu menjadi kisah yang berbeda.

Selendah merah yang bercerita tentang seorang gadis bernama Nui yang tidak akan pernah bisa memakainya. Tentang seseorang yang bermimpi menjadi seorang penari. Ya hanya bermimpi.

Nui mematut di depan cermin besar kamarnya. Ia melihat pantulan itu begitu nyata di depannya. Pantulan bayangan dirinya yang tengah memakai selendang merah itu.

Setidaknya itu terlihat melegakan meskipun sejatinya itu tak akan pernah benar-benar terjadi. Maksud Nui, ia tidak bisa memakai di panggung balai desa menari di depan orang-orang. Kemudian Nui, melepasnya lalu memakainya lagi. Waktu sudah semakin sore, ia harus segera tiba di sanggar.

Semenjak memutuskan untuk tidak lagi menari, Arini—Ibu Nui membangun sebuah sanggar tari. Setiap sore setiap harinya ia akan melihat anak-anak kecil hingga gadis-gadis remaja itu berlatih tari di halaman belakang rumahnya.

Nui cukup bahagia melihatnya, meskipun bukan dirinya yang dilatih sendiri oleh Arini. Bukan hanya harapan Nui yang mati, tetapi juga harapan semua orang yang menginginkan Nui meneruskan warisan keluarga ini. Nui bersalah.

***

Masih hangat di ingatan Nui saat Ning memberikan selendang merah itu di depan beranda rumahnya. Tatapannya begitu hangat, begitu juga tangannya ketika menyentuh puncak kepala Nui.

“Nui ingin menari juga seperti nenek dan Amak,” ucap si Nui kecil bersungguh-sungguh.

Ning hanya tersenyum melihat Nui kecil dengan kepolosannya sembari mengelus rambutnya yang sudah panjang.

“Cepatlah besar ya Nui agar bisa menari seperti Amak.”

“Kalau Nui sudah besar apakah kaki Nui bisa tumbuh lagi?”

Nenek tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Tapi setelah Nui dewasa, ia baru menyadari neneknya hanya berusaha merawat harapan Nui tidak cepat roboh seperti sekarang. Nyatanya tidak ada yang berubah, kakinya masih tetap satu dan mimpinya yang hanya satu itu akankah ikut direnggut juga?

***

“Nui—”

Suara itu semakin terdengar di dekatnya. Semakin dekat sampai Nui yakin seseorang itu sudah berada di belakangnya. Nui menghentikan langkahnya. Langkah orang itu juga ikut berhenti. Napas Nui memburu.

“Sekarang apa lagi?” tukas Nui berusaha mengendalikan napasnya yang terengah-engah.

“Hadapi, Nui.”

Sepotong kata orang itu mengunci tubuhnya sampai membeku di pelataran gedung pertunjukkan. Ucapan Saga, teman baiknya itu membuat semuanya tampak jelas. Nui selama ini terlalu takut untuk terluka lebih dalam ketika mimpinya tidak sempurna terwujud. Tapi ucapan Saga waktu dulu membuatnya berpikir.

“Ketika mimpimu dibunuh mati secara paksa, bukan berarti kamu tidak lagi mempunyai mimpi yang lain.”

Saga benar. Perjalanan memang tidak selamanya harus begitu.

Nui menghapus air matanya. Lalu berbalik menatap Saga. Lelaki itu tersenyum, Nui juga.

“Jangan pergi, kita kembali.”

*Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia 2017