Oleh Ahmad Abu Rifa’i

KETIKA orang-orang berseragam dengan pentung dan pistol sudah berjaga, hanya butuh beberapa jam untuk merubuhkan suatu kampung yang dibangun bertahun-tahun lamanya. Inilah yang terjadi salah satunya pada kampung kami, di sisi barat kota yang sedang giat membangun ini. Bahkan ketika seisi kampung melawan, entah dengan teriakan, tangis, atau batu sekalipun, benar-benar hanya butuh beberapa jam untuk meluluhlantakkan rumah-rumah. Kau bisa melawan—bisa sekali, tetapi daya upayamu akan kalah di depan puluhan hingga ratusan petugas bersenjata lengkap—dari mulai senjata tumpul, senjata api, hingga gas air mata. Yang paling penting tentu saja secarik kertas perintah pengusiran dari pemimpin.

“Ini resmi dari pemerintah!” kata mereka, dan sedikitpun kau takkan bisa menang. Kalau melawan, ada beberapa pilihan yang tersedia: kau akan babak belur, masuk penjara dengan tuduhan menghalangi tugas atau melawan pihak berwajib, dan yang paling buruk: mati!

Kematianmu tentu saja tak bakal berpengaruh banyak. Solidaritas mungkin akan banyak bergema, tetapi mereka akan selalu punya cara untuk meredamnya. Petugas yang membuat kepalamu bocor atau jadi sarang peluru hingga hilang nyawa barangkali akan kena sanksi, tapi paling-paling ia hanya diminta berlibur beberapa pekan. Ia takkan dicopot, apalagi diseret ke meja pengadilan. Maka ketika penggusuran terjadi, apa yang bisa kau lakukan umumnya hanya menangis, meratap, mengutuk penguasa yang zalim, dan memikirkan alangkah suramnya nasibmu kemudian tanpa rumah yang amat kaucinta.

Nestapa inilah yang terjadi pada kami pagi itu, saat surat penggusuran sampai pada kepala desa sehari sebelumnya.

“Tak ada negosiasi!” kata petugas yang menyerahkan surat itu.

Surat itu datang amat mendadak. Dua bulan sebelumnya memang ada pemberitahuan bahwa enam bulan lagi masa sewa tanah akan berakhir dan akan segera dibangun proyek pemerintah. Tetapi lihatlah, bahkan baru dua bulan, saat orang-orang belum benar-benar tahu mereka akan tinggal di mana nantinya, buldoser-buldoser telah datang dengan segala ancamannya.

Yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa tak semua tanah di kampung kami tanah sewaan. Sebagian besar justru tanah sendiri—termasuk rumah dan tanah keluargaku yang murni warisan dari Bapak (yang mana Bapak menerima dari Kakek). Namun entah mengapa, petugas itu memiliki dokumen yang menyatakan semua tanah milik negara. Dokumen di tangan kami dianggap sampah. Palsu. Dan seperti yang telah kukatakan di awal, kau takkan menang saat berdebat dengan mereka.

Pagi itu akhirnya kami kalah. Dengan segala dukanya, para warga berangsur-angsur pergi. Sebagian pulang ke kampung halaman, sebagian mengungsi ke rumah saudara, dan sebagian lain luntang-lantung karena rumah susun yang dijanjikan masih berupa lapangan. Aku sendiri bersama Mamak dan adikku pergi ke rumah Kakek yang berada di pinggiran selatan kota.

“Nak, kita adalah rumah,” kata Mamak meyakinkan aku dan adikku berulang kali sehabis penggusuran.

“Selama kita bersama, kita adalah pondasi yang saling menguatkan,” lanjutnya.

Tak ada jawaban lain yang aku dan adikku berikan kecuali iya, anggukan, atau senyum. Kami telah bersepakat bahwa mematuhi dan memercayai Mamak adalah kemuliaan mutlak, yang bakal membuat kami amat merugi apabila berani melanggar kata-katanya. Lagipula, ia memang tak pernah aneh-aneh dan senantiasa bertindak jujur dan sabar. Sepeninggalan Bapak tiga tahun lalu, kami kian merasa bahwa bagaimanapun kami harus membuat Mamak bahagia.

Maka jadilah kami hidup di tempat baru, berdampingan dengan Kakek dan keluarga kecil Paman—mereka terdiri dari Paman, istrinya, serta anaknya yang masih SD. Awalnya semua terasa sulit. Kita semua perlu membiasakan diri terhadap suatu hal, kau tahu. Apalagi pascakepindahan hunian, aku dan adikku harus mengurus berbagai keperluan administratif karena sekolah kami dulu tak terjangkau. Aku pindah di SMA dekat rumah Kakek, begitu pula adikku pindah ke SMP yang masih satu yayasan dengan SMA baruku. Satu-satunya yang tak pindah adalah pekerjaan Mamak. Pabriknya masih cukup terjangkau dengan perjalanan naik bus umum sejam—kadang lebih. Selain itu, mencari pekerjaan dengan upah yang cukup layak bagi perempuan juga sulit. Akhirnya daripada pindah di tempat yang lebih dekat, Mamak memilih untuk meneruskan saja.

“Tak apa,” katanya. Ah, wanita itu selalu hobi mengatakan tidak apa-apa.

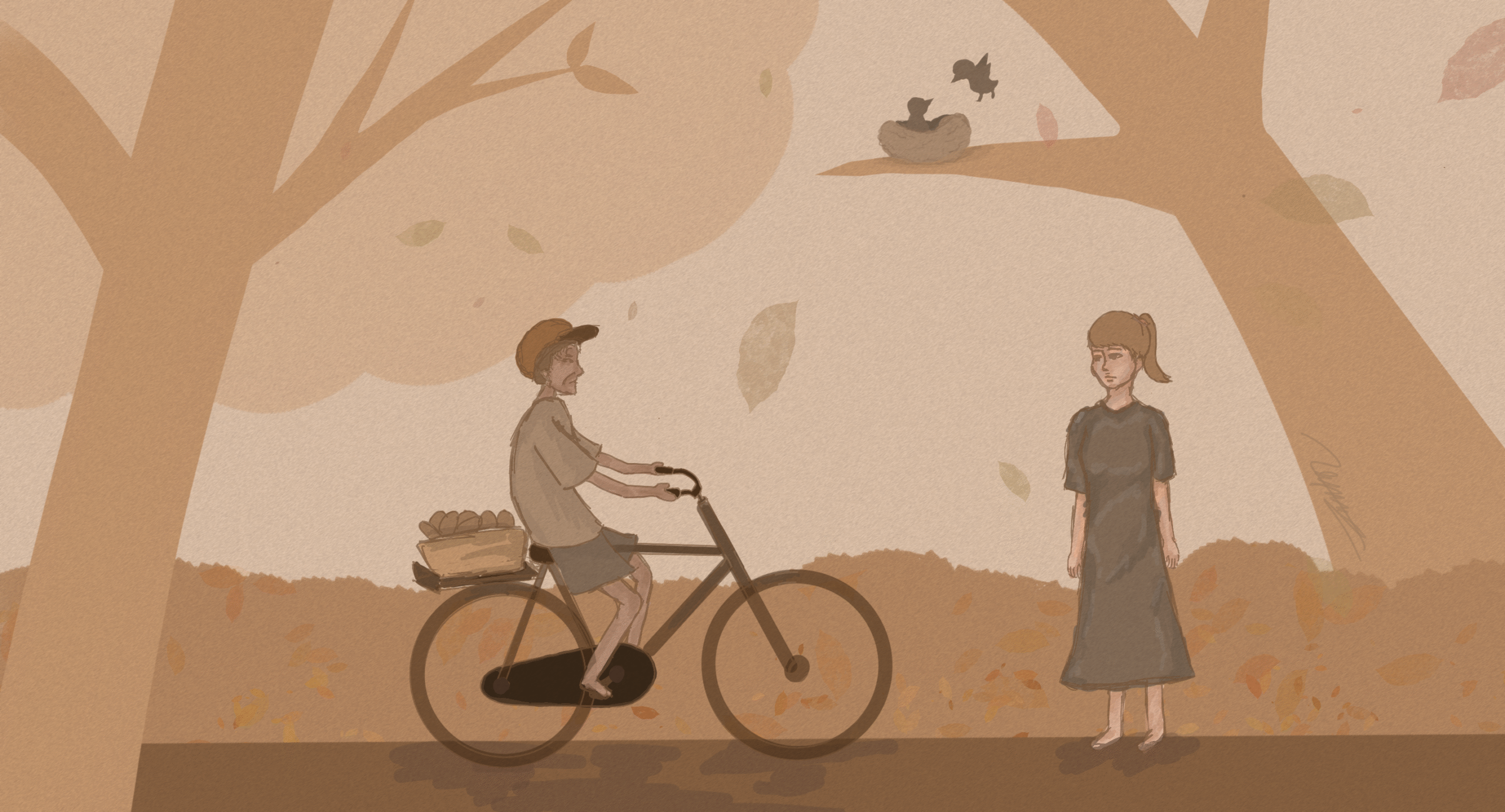

Maka kehidupan kami pun berjalan sebagaimana biasanya. Aku dan adikku bersekolah dan berusaha sebaik mungkin agar bisa mengubah nasib di kemudian hari, dan Mamak bekerja keras untuk dua putra yang amat dicintainya. Perbedaannya paling-paling adalah rumah yang makin ramai. Ramai sebab Kakek yang suka menembang, juga karena sepupu kami cerewetnya minta ampun. Bayang-bayang tangis dan duka karena penggusuran memang sesekali muncul. Sejujurnya ia berserakan, meringsak masuk dan menetap dalam sudut-sudut paling sunyi dalam hati. Namun, aku selalu ingat perkataan Mamak, bahwa kami adalah rumah. Mau situasi seberat apa pun, asal kami tetap bersama, maka semua akan jadi baik-baik saja. Meskipun itu klise, kau tahu, bukankah itu benar? Setidaknya kita punya rumah untuk berteduh kala panas, dan berlindung saat hujan mengguyur bumi.

***

SURAT keparat itu datang lagi saat kami berusaha membangun hidup yang baik-baik saja, dan ia membuat Mamak kian jatuh dalam rasa sakit. Sudah dua minggu perempuan tangguh itu batuk-batuk dan dibuat menenggak pil sehari-hari, dan hari ini, saat surat yang telah menghancurkan sebagian hidup kami itu kembali lagi, demam Mamak kian tinggi.

Kejadian ini sumpah tak pernah kupikirkan. Bayangkan, penggusuran di rumah kami sebelumnya telah lewat setahun, kami—setidaknya aku—sudah hampir melupakannya meski kadang sakit dan dendam masih muncul, aku dan adik bahagia melewati ujian nasional, dan pekerjaan Mamak stabil meski ia sering tampak lebih lelah ketika pulang. Walaupun Kakek telah berpulang tiga bulan lalu, keluargaku dan keluarga Paman tak pernah bertengkar, lebih-lebih soal warisan. Ia memberikan jatah sama, dan tak ada satupun dari kami yang protes soal itu. Kami tetap hidup di bawah atap sama meskipun ada semacam sekat pemisah, dan masing-masing keluarga mendapatkan satu petak sawah yang keduanya digarap Paman dengan sistem bagi hasil pada sawah kepunyaan Mamak. Kami hidup cukup bahagia, asal kau tahu, tetapi kini semua itu seakan bergerak menuju kerusakan. Lagi!

Kurang-lebih surat yang baru datang itu berbunyi: tanah kampung ini adalah tanah sengketa (yang mana negara berhak mengambil apabila tidak terbukti dimiliki penduduk). Berdasarkan data-data yang telah terkumpul, tidak ada dokumen yang resmi, sah, dan kuat atas kepemilikan tanah ini. Maka dari itu, penertiban akan segera dilaksanakan.

Begitulah isinya, tak jauh berbeda dari surat setahun lalu; sama-sama dari neraka!

Orang-orang di kampung lantas cemas, berkonsultasi pada pemangku kebijakan desa yang tidak banyak membantu.

“Begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nantinya kita akan tetap diberikan uang kompensasi dari pemerintah,” katanya, “apa boleh buat. Kita harus patuh pada negara. Mulai dari sekarang, mari persiapkan tempat yang baru. Tak ada gunanya protes. Tertiblah jika ingin hidup kalian tetap baik-baik saja.”

Jika ingin hidup kami baik-baik saja, katanya. Jika ingin hidup kami baik-baik saja. Bagaimana bisa?

Kami diberi waktu tiga bulan untuk memikirkan nasib—waktu yang amat pendek, tentu saja, sebab nasib selalu jadi bahan obrolan serta pergulatan yang amat panjang dan melelahkan. Sementara itu, kondisi Mamak kian buruk. Beberapa kali ia harus rawat inap di puskesmas. Ia pun sudah cuti beberapa minggu dari tempat kerja.

Tabungan kami menipis, sedangkan Mamak belum bisa bekerja, adikku harus segera daftar ulang di SMA, dan aku sendiri… ah, sebetulnya aku ingin melanjutkan pendidikan di universitas. Bagaimana lagi, akhirnya aku bekerja di tempat pencucian motor. Siang bekerja, malam lalu merawat Mamak, juga belajar dengan harapan tipis bisa kuliah agar hidup kami tak terus-terusan dibayangi perampasan.

“Kamu jangan terlalu keras bekerja, Nak,” lirih Mamak.

“Tidak, Mak. Mamak istirahat saja,” kataku.

Bagaimanapun, hari demi hari, kerisauan kian memenuhi kepala kami. Bayang-bayang petugas, alat-alat berat, dan.. ah! Ke mana lagi kami akan pergi? Pemerintah konon menjajikan rumah susun untuk para pendudukan yang terkena penertiban, tapi sekarang, satu bulan sebelum pemerataan rumah dengan tanah, gedung itu masih berupa pondasi yang tak jelas.

Pamanku memiliki usul untuk merantau di Kalimantan, tapi itu berat. Akan banyak administrasi yang harus diurus. Konon, kualitas pendidikan di sana juga kurang bagus jika dibandingkan dengan Jawa.

Maka berhari-hari, kegelisahan itu amat menggelegak dalam dadaku.

“Tak perlu risau, Nak,” pinta Mamak, “kita adalah rumah.”

Kata-kata itu muncul lagi dari mulut Mamak. Kini, jujur saja, kalimat tersebut tidak bisa benar-benar membuatku tenang. Kupikir Mamak juga begitu sesungguhnya. Tiap hari kesehatannya menurun. Saat berada dalam waktu-waktu ketidaksadarannya, ia sering sekali mengigaukan nama Bapak dan kampung kami yang dulu tergusur. Awalnya aku hanya menebak-nebak, tetapi akhirnya aku yakin: ia sebenarnya tidak bisa benar-benar merelakan. Tanah itu benar-benar kepunyaan kami. Di sana tak hanya dibangun rumah, tetapi juga kenangan; suka, duka, cinta.

Maka akhirnya untuk pertama kalinya aku tak percaya omongan Mamak, apalagi saat ia mangkat sebelum penggusuran. Kita memang rumah, Mak. Tapi utuhkan ia saat orang lain telah meringsak secara semena-mena?

Sekarang kau telah pergi; yang sebentar lagi datang adalah petugas dan alat-alat besar.

Tangis akan pecah. Rumah-rumah akan hilang.