Oleh: Laili Ayu Ramadhani*

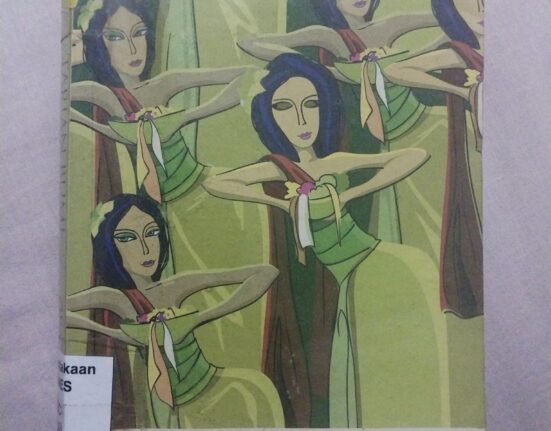

Identitas Buku Judul : Kelir Slindet Penulis : Kedung Darma Romansha Penerbit : Buku Mojok Tahun terbit : 2020 (Cetakan Kedua) Halaman : xiv + 226

Slindet! Agaknya kata itu belum familiar di telinga orang-orang. Jika bergayut pada definisi dari penulis, slindet diartikan sebagai kerang yang berbentuk lonjong dengan cangkang kehijauan. Ya, sebagaimana yang terpampang dalam kover buku. Di dalam cerita, slindet kerap muncul sebagai antaran saat melamar. Kehadiran slindet juga menempati momen-momen penting dalam cerita. Tak ayal jika novel ini diberi tajuk demikian. Pada dasarnya, novel ini menjadi novel pertama dari trilogi telembuk.

“Kabarnya dia datang sendiri dengan menaiki motor bebek dan membawa serantang slindet. Slindet itu dia dapat dari temannya di Balongan.” (halaman 151)

Secara garis besar, novel ini berkisah tentang Safitri, remaja tanggung dengan bibir merah kepundung. Ia digambarkan sebagai gadis yang menawan, baik, lengkap dengan suara emas. Sayang, garis cerita penulis tak seindah parasnya. Terlahir sebagai anak telembuk, membuat Safitri digelayuti seabrek stigma miring. Ditambah lagi, belenggu kemiskinan yang menjerat keluarganya menjadi momok tersendiri. Belum habis dirundung malang, kegetiran yang menimpa Safitri bertambah saat ia ketahuan hamil. Semua itu cukup membuat Safitri babak belur menjadi gunjingan banyak orang.

Kisah Kelir Slindet mengambil latar di Desa Cikedung, Indramayu. Persoalan dari masing-masing tokoh beradu dengan kasidahan, zina, perjudian, suara azan, jerit sinden, dan musik tarling. Masalah saling berkelindan satu sama lain. Latar semakin semrawut dengan perseteruan, baik antarwarga maupun antarkelompok. Penulis sudah menyodorkan keributan sejak awal cerita. Bisa ditebak, penulis akan menggiring rasa penasaran pembaca ke dalam cerita yang kalut.

Perihal Dangdut

Seperti halnya hidup yang dinamis, dangdut juga mengalami banyak perubahan. Dari sekian jenis dangdut, agaknya dangdut pantura paling banyak digandrungi, khususnya yang bergenre koplo. Dalam novel ini, dangdut menjadi tonggak pembangun cerita. Bahkan unsur dangdut ditempatkan dalam mukadimah. Masyarakat Cikedung lebih akrab dengan istilah tarling daripada dangdut pantura.

Meski berbeda istilah, kedua aliran ini sama koplonya. Sebagaimana dangdut koplo pada umumnya, tarling juga menyisipkan unsur erotis. Dangdut satu ini menomorduakan keindahan vokal. Di dalam novel, tarling justru menonjolkan lirik ambigu, penyanyi yang sensual, dan penonton yang mencari celah untuk melampiaskan gairah.

“Sesaat mereka melongo ketika melihat atraksi sang penyanyi. Sementara penyanyi itu bergoyang, Pak Darmawan melayangkan uang satu per satu sampai lagu selesai dinyanyikan.” (Halaman x)

Tak bisa memungkiri, kesan sensual selalu menggelayut pada musik dangdut. Stigma negatif juga turut mengikuti pada gagrak musik satu ini. Setiap kali digelar panggung dangdutan, pasti digelar pula lapak perjudian, acara mabuk, dan kegiatan ‘remang-remang’ lainnya. Hal tersebut juga digambarkan secara gamblang oleh penulis. Bahkan penulis tidak ragu untuk menyingkap sisi kelam dunia dangdut. Yang mana tak hanya sebatas hiburan, dangdut juga digunakan sebagai media politik, pelampiasan seksual, sampai ajang balas dendam.

Membuka Tabir Prostitusi

Tak hanya perihal dangdut, novel ini juga didominasi oleh pembahasan terkait telembuk. Penulis lebih memilih diksi ‘telembuk’ ketimbang ‘pelacur’. Menurutnya, diksi itu lebih kental dengan nuansa khas masyarakat Indramayu. Dalam Novel Kelir Slindet, sosok telembuk melekat pada tokoh Saritem, Ibu Safitri.

Meski sudah pensiun dari nelembuk, tak lantas membuat Saritem pensiun dari sederet stigma negatif. Masalahnya, stigma itu tak hanya disematkan pada dirinya. Safitri juga turut menanggung titel sang ibu. Adanya istilah ‘buah jatuh tak jauh dari pohonnya’ seolah melegalkan hal tersebut. Kesalahan dan perilaku Safitri selalu dikaitkan dengan dosa masa lalu Saritem.

“Anaknya telembuk, tetap telembuk! Kata orang tua dulu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sudah begitu, pacaran dengan anaknya Kaji Nyupang, cocok. Cocok nggak benarnya…” (Halaman 114)

Agaknya aktivitas prostitusi marak disinggung dalam novel ini, seperti bilik pelacuran di warung Yu Tini; percintaan di sudut remang-remang saat pagelaran tarling; sampai aktivitas sensual remaja desa di makam. Hal itu lumrah terjadi di Desa Cikedung. Tak jarang, kegiatan pelacuran disampaikan beriringan dengan aktivitas keagamaan. Seolah menjadi sisi hitam-putih yang berdampingan dalam membangun alur cerita.

Jika ditarik pada realita, Indramayu memang marak oleh transaksi seksual. Ketika menyusuri Jalan Pantura, kita bisa dengan mudah menemukan gadis-gadis belia yang menjajakan dirinya. Mereka akan menemani pembeli kopi di warung kaki lima. Kedung tidak ragu untuk menyisipkan getir realita itu dalam ceritanya. Ia juga tidak setengah-setengah dalam menyibak prostitusi, terlebih yang menjadi buntut kemiskinan.

Tak seperti penulis lain yang menghindari kata-kata vulgar, Kedung Darma justru menyampaikan itu secara blak-blakan, bahkan dalam adegan panas sekalipun. Tak ada bahasa kiasan. Semua disampaikan secara lugas. Seolah menjadi bentuk transparansi antara penulis dan pembaca.

Mentalitas Kemiskinan

Cikedung sendiri digambarkan sebagai desa yang miskin, jauh dari modernisasi. Kebanyakan warganya dirundung kemiskinan. Tuntutan ekonomi membuat sebagian warganya mengambil jalan pintas, seperti menjadi telembuk. Hal serupa dilakukan oleh Saritem. Tanpa bekal kompetensi apapun, Saritem terpaksa melakoni pekerjaan ini.

““Sampai kamu benar-benar sadar kalau kamu anak dari mantan telembuk dan ayah bajingan!” Saritem menyolot.” (Halaman 69)

Mentalitas kemiskinan terlihat dalam beberapa hal. Salah satunya yakni pendidikan. Kebanyakan remaja di Cikedung memiliki pola pikir pendek soal pendidikan. Mindset-nya, tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Yang penting kerja cari uang. Pola pikir seperti itu mudah ditemui dalam beberapa tokoh, seperti Beki yang tidak sekolah karena melarat; Kartam yang tak sampai SMA; dan masih banyak lagi. Rendahnya pendidikan juga berimbas pada maraknya pernikahan dini. Orang tua cenderung menikahkan anaknya meski usianya belum mencapai 15 tahun. Ketika sudah menikah, tanggungan hidup anak tak lagi menjadi beban orang tua. Hal seperti itu juga bisa dijumpai di kehidupan nyata.

“Anaknya Casti, si Rukmini, lulus SD langsung menikah. Padahal usianya masih 12 tahun. Apalagi kamu yang sudah 14 tahun….” (Halaman 61)

Kemiskinan semakin langgeng dengan adanya budaya foya-foya. Dalam novel tertulis dengan jelas huru-hara yang dilakukan sejumlah tokoh. Mulai dari perjudian, mabuk-mabukan, sawer biduan, nelembuk, bahkan sabung ayam. Kehidupan yang pas-pasan—bahkan cenderung serba kurang—tak menghentikan mereka untuk menghamburkan uang.

Ya itulah segelintir sengkarut dalam novel Kelir Slindet. Sebuah karya yang lahir dari rekam ingatan dan latar belakang penulisnya. Pembaca dibawa masuk dalam problematika desa kecil yang penuh kegetiran. Tak perlu diksi indah dan kiasan yang muluk-muluk. Hanya dengan persoalan yang diangkat, novel ini mampu menggerayang emosi pembacanya.

*Mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes 2019

![Sampul Buku Kelir Slindet [BP2M/Laili]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2021/08/PicsArt_08-01-07.51.51.jpg)

![Tampak buku "Bhumi" yang terletak di atas meja (BP2M) [Rabu, 10/12/2025]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/12/diskusi-upgris-sampul-551x431.jpg)

![Jembatan kayu sebagai satu-satunya akses di Dukuh Timbulsloko, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Minggu (4/6). Banjir rob yang mulai berlangsung sejak 2012 itu membuat wilayah yang terletak di Pantai Utara Jawa (Pantura) seakan menjadi kampung terapung. [BP2M/Rifky]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_5191.jpg)